2024年10月30日

外国人入居者のメリットとは?注意点やよくあるトラブル事例4選も紹介

外国人入居者の受け入れは、賃貸物件の空室対策や収益向上に有効な手段です。

しかし、異文化間での生活習慣の違いやコミュニケーションの壁から、思いもよらないトラブルが発生することも少なくありません。こうした問題に直面すると、外国人入居者を敬遠したくなるかもしれません。

そこでこの記事では、外国人入居者を受け入れる際のメリットと注意点を解説します。また具体的なトラブル事例とその防止策も紹介します。賃貸オーナーの方はぜひ参考にしてみてください。

外国人入居者を受け入れるメリット4選

外国人入居者の受け入れによるメリットは、空室対策や収益向上などさまざまです。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

外国人留学生の受け入れで入居率が安定する

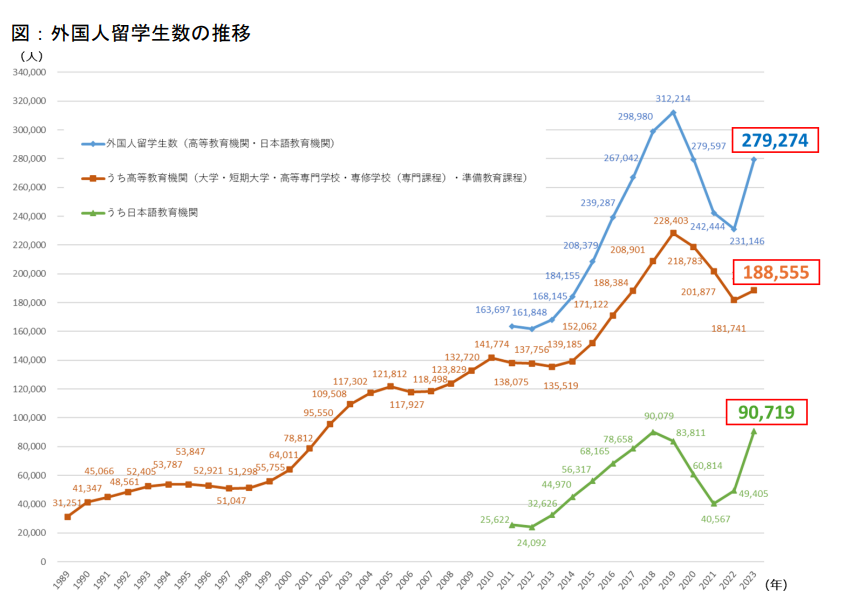

外国人留学生の受け入れによって、賃貸物件の入居率を安定させることが可能です。日本への留学生数は年々増加しており、特に都市部ではニーズが高まっています。

例えば、以下のグラフからも確認できるように、2023年5月1日時点での外国人留学生数は279,274人で前年度と比較すると48,128人の増加でした。2020年以降はコロナ禍の影響で一時減少したものの、再び回復傾向にあります。

留学生は1〜4年の滞在が見込まれるため、長期契約が期待できる点がメリットです。こうした状況を活用することで、空室リスクの低減や収益の確保に繋げられるでしょう。

参考:文部科学省|「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」

市場相場より高めの家賃設定ができる

外国人入居者をターゲットにすることで、高めの家賃設定が可能になる場合があります。利便性や安全性を重視し、賃料の安さよりも住環境を優先するケースが多いためです。

例えば、家具や家電付きの物件を提供することで、手間なく入居できることが魅力と感じられるため、一般的な賃料よりも割高でも成約に繋がることがあります。高めの家賃設定は収益アップだけでなく、入居者の質を向上させる一助ともなります。

入居者の紹介により新たな需要の創出ができる

外国人入居者を受け入れると、友人や知人に物件を紹介してくれる可能性があります。これにより、新たな需要を生み出すことができます。これは、日本人が海外で生活する際に、他の日本人が住んでいる物件に安心感を抱くのと同じように、外国人も母国の友人や知人からの紹介で安心感を得やすいからです。

さらに、SNSの普及によって、入居者が部屋の様子や生活環境を投稿し、それを見た他の外国人が興味を持って入居希望するケースも増えています。

入居者間のネットワークが広がることで、物件の空室リスクを減らし、より多くの需要を取り込むチャンスとなるでしょう。

外国人学生・技術者の短期滞在ニーズへ対応できる

外国人学生や技術者には、数ヶ月〜1年といった短期滞在のニーズが存在します。これらの入居希望者に対して、短期賃貸の物件を提供することで、新たな需要を取り込むことが可能です。

例えば、インターンシップや短期プロジェクトで来日する技術者は、限られた期間だけ住むための物件を求めることが多く、家具付き物件や光熱費込みの契約が好まれる傾向にあります。

ニーズに応じた物件を提供することで、通常以上の収益を得られる機会が増えます。

新着物件情報

家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!

もっと新着物件情報を知りたい・先行で情報を受け取りたい方はLINE登録(無料)がおすすめ!

外国人入居者とのトラブル事例4選

外国人入居者の場合、文化や生活習慣の違いからトラブルが発生することがあります。ここでは、具体的な事例を4つ解説します。

夜逃げや家賃滞納によるトラブル

外国人入居者が急に退去したり、家賃滞納が発生することが考えられます。特に、短期滞在者の場合、突発的な帰国や仕事の変動が原因で夜逃げのように退去してしまうケースがあるでしょう。

家賃が数ヶ月間滞納されたまま帰国されると、回収が難しくなります。

ゴミ出しルールの違いによるトラブル

ゴミを出しの際、曜日や分別方法の違いに戸惑い、トラブルに発展することがあります。可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミなどを曜日ごとに分けて出すルールは、外国人に難しく感じられることが多いようです。

指定日を守れないと、カラスにゴミ袋を荒らされ、周囲が散らかることがあります。特に、生ゴミはカラスや野生動物が狙いやすく、被害が拡大するケースが見られます。

料理や洗濯など生活習慣の違いによるトラブル

生活習慣の違いが原因で、近隣住民とトラブルになることがあります。

例えば、外国人入居者の中には料理で大量の油を使う習慣があるため、排水に油を流して詰まりを起こしてしまうことがあります。また、夜遅くに洗濯機を回すといった行動もトラブルのもとになるでしょう。

文化の違いによる騒音トラブル

文化の違いから生じる騒音トラブルは、よく見られる問題の一つです。

例えば、ホームパーティを頻繁に開く習慣がある場合、通常の生活音を超える音量で会話を楽しむことがあります。こうした行為近隣の住民に迷惑がかかることがあります。

週末に深夜まで友人を招いての交流が多い場合、騒音に対する感覚の違いがトラブルの原因になることも少なくありません。

外国人入居者を受け入れるための4つの注意点

外国人入居者のための準備をしておくことで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な賃貸運営を行うことが可能です。ここでは、外国人入居者を受け入れるための4つの注意点について詳しく解説します。

入居審査と在留資格の確認を徹底する

外国人入居者を受け入れる際は、在留資格や滞在期間を確認することが重要です。特に、観光ビザでの短期滞在の場合は、家賃滞納のリスクが高まる可能性があります。

事前に在留カードやパスポートを確認し、ビザの種類と有効期限を確かめましょう。事前確認を徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

家賃債務保証会社や保証人を手配する

外国人入居者の場合、家賃滞納が発生した際の回収が難しいケースがあります。、家賃債務保証会社の利用をおすすめします。保証会社に加入してもらうことで、万が一の滞納時にも安心です。

なお、日本語が流暢でない場合でも、保証会社を通すことで手続きが円滑に進みます。また、保証人がいる場合には、日本国内在住の保証人をつけてもらうことで、入居後のトラブル対応がよりスムーズになります。

契約内容を外国人向けにわかりやすく説明する

外国人入居者に契約内容を理解してもらうには、文化や言語の違いを踏まえた工夫が必要です。

・外国語版の契約書を用意する

・簡潔な日本語で説明する

まず、契約書や重要事項説明書を英語や中国語など、外国人入居者が理解しやすい言語で用意することが効果的です。これにより、入居者が契約内容を正確に把握でき、後々のトラブルを防止できます。

さらに、日本語を理解する外国人の場合でも、簡潔で分かりやすい日本語で説明することで、契約内容の誤解を防げるでしょう。

生活ルールの説明を徹底する

入居後にトラブルが起きないよう、生活ルールや騒音に関する規則の説明が必要です。例えば、以下のとおりです。

| ゴミ出しのルール | 具体的な品目(例えば、プラスチック容器や段ボール、ガラス瓶など)を多言語対応のイラストや動画で説明すると、視覚的に理解しやすい |

| 洗濯機の利用時間 | 夜間に洗濯機を使うと、隣室や下階の住人に迷惑がかかるため、洗濯は朝8時から夜9時までの間に行うよう促す |

| 音楽やテレビの音量 | 音楽を楽しむ場合は日中に行い、夜は静かな時間を保つことを説明すると、文化的な違いも理解してもらいやすい |

| 靴の脱ぎ履き | 室内に入る前に靴を脱ぐ習慣があることを説明し、室内で歩く際の音が軽減されるメリットも伝える |

こうした工夫をすることで、外国人入居者との信頼関係を築きやすくなり、より円滑な賃貸管理が実現できます。

国や自治体が提供する外国人入居者向けサポート制度を活用しよう!(まとめ)

外国人入居者を受け入れることには、多くのメリットがある一方で、異文化や生活習慣の違いからくるトラブルの可能性もあります。これらの問題に対しては、事前の準備と継続的なサポートが非常に重要です。

国や自治体は、外国人住民が日本で快適に暮らせるよう多言語相談窓口や文化理解のためのサポート体制を提供しています。これらを活用することで、管理者側の負担が軽減され、入居者にも安心感を与えることができます。

外国人入居者の受け入れをスムーズに進め、良好な関係を築いていくためにも、こうしたサポート制度を積極的に活用してみましょう。

詳細は、各地域の市役所や区役所に設置されている多文化共生センターや外国人相談窓口に問い合わせてみてください。

会員限定情報

関連記事

-

ZEHオリエンテッドとは?主なメリットと補助金の有無を解説2025-06-29不動産投資において、「性能の低さ」や「設備の古さ」は将来的に空室リスクへと直結し......

ZEHオリエンテッドとは?主なメリットと補助金の有無を解説2025-06-29不動産投資において、「性能の低さ」や「設備の古さ」は将来的に空室リスクへと直結し...... -

【大家向け】賃料引き上げにおすすめのタイミング3選と拒否されたときの対策方法2024-09-29時代の変遷に伴い、賃貸住宅の人気エリアは変わります。例えば、新たな商業施設がオー......

【大家向け】賃料引き上げにおすすめのタイミング3選と拒否されたときの対策方法2024-09-29時代の変遷に伴い、賃貸住宅の人気エリアは変わります。例えば、新たな商業施設がオー...... -

抵当権とは?根抵当権との違いから手続きまでをわかりやすく解説2024-03-24抵当権は、担保とされた物件から優先的に弁済を受ける権利です。主に住宅ローンなどで......

抵当権とは?根抵当権との違いから手続きまでをわかりやすく解説2024-03-24抵当権は、担保とされた物件から優先的に弁済を受ける権利です。主に住宅ローンなどで...... -

所有権とは?民法上の意味や動産・不動産の違いを初心者向けに分かりやすく解説2024-03-24所有権は、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利です。これは物を直接的・排他......

所有権とは?民法上の意味や動産・不動産の違いを初心者向けに分かりやすく解説2024-03-24所有権は、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利です。これは物を直接的・排他...... -

【最新】不動産投資とは?利益が出る仕組みと3つのメリットを解説2024-03-22不動産投資について気になっている方も多いのではないでしょうか。ほかの投資と⽐べた......

【最新】不動産投資とは?利益が出る仕組みと3つのメリットを解説2024-03-22不動産投資について気になっている方も多いのではないでしょうか。ほかの投資と⽐べた...... -

不動産投資で成功するには?失敗しやすい人に共通する3つの特徴2024-03-24不動産投資を検討している方で、不動産投資を成功させている⼈と失敗している⼈にはど......

不動産投資で成功するには?失敗しやすい人に共通する3つの特徴2024-03-24不動産投資を検討している方で、不動産投資を成功させている⼈と失敗している⼈にはど......