2024年10月30日

高齢入居者の受け入れにおける5つのポイントとトラブル事例集

賃貸オーナーにとって、高齢入居者の受け入れは避けられない課題の1つです。しかし、高齢入居者には家賃滞納や孤独死のリスクなど、特有の問題が発生する可能性があります。こうした点に不安を感じているオーナーも多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、高齢入居者を受け入れるリスクや実際のトラブル事例を解説します。また対策のポイントもまとめているので、賃貸オーナーの方はぜひ参考にしてみてください。

賃貸物件への高齢者需要は増加している!

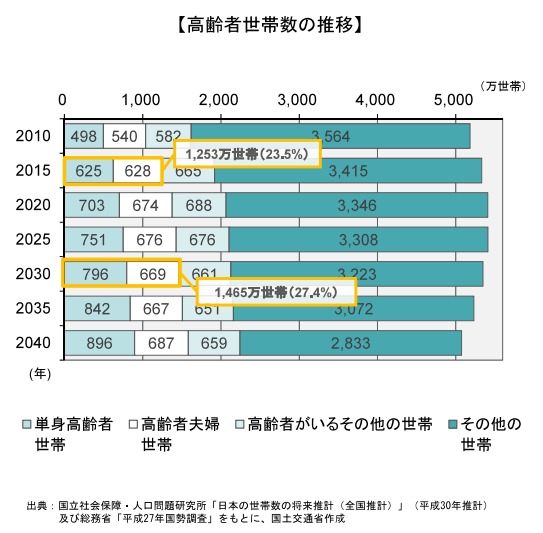

少子化や高齢化社会の進展により、高齢者世帯は年々増加しています。国土交通省のデータによると、2030年には高齢単身世帯が約1,500万世帯に達し、全世帯の約27%を占める見込みです。また、そのうち単身高齢者は約800万人に上ると予測されています。

高齢者の賃貸需要は、今後も拡大すると見られます。高齢者向けの住居が不足する中で、賃貸オーナーが高齢者ニーズに応えることで、安定収入を得るチャンスを活かせるでしょう。

高齢入居者を受け入れる3つのリスク

高齢入居者の受け入れにはいくつかのリスクが伴うことを理解する必要があります。ここでは、主な3つのリスクについて具体的に解説します。

家賃滞納リスク

高齢入居者は収入源が年金に限られていることが多く、家賃滞納のリスクが高まります。年金は通常2ヶ月に1度の支給であるため、毎月の家賃支払いが負担になるケースもあります。

また、急な医療費が発生したり、予期しない出費が重なると、家計が一時的に圧迫され、家賃の支払いが遅れる原因になりがちです。さらに、年金だけで生活する入居者は、経済的に予測しにくい状況に陥りやすいことから、安定的な支払いが難しくなることも少なくありません。

健康面でのリスク

高齢入居者の場合、健康リスクが高まるため体調不良や病気で入院する可能性が増えます。孤独死が発生するリスクも否めません。万が一、孤独死が起きた場合、賃貸オーナーには大きな負担がかかります。

原状回復にかかる費用は通常より高額となり、特別な清掃が必要になることもあります。また、周囲の住民に対しても影響を与え、次の入居希望者が減るといった風評被害に繋がるリスクもあります。

保証会社の審査が通らないリスク

高齢入居者の場合、保証会社の審査が通りにくいというリスクがあります。収入が年金などに限られているため、保証会社の基準に満たないことがあるのです。

また、保証人の確保も難しい場合が少なくありません。中には親族が遠方に住んでいる、もしくは親族との関係が希薄であるなどの理由から、保証人を頼めないケースもあります。

新着物件情報

家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!

高齢入居者によるトラブル事例3選

高齢入居者を受け入れる際には、予期せぬトラブルが発生することがあります。ここでは、実際に起こり得る具体的な事例について解説します。

事例1. 家賃滞納が6ヶ月続いたケース

オーナーの友人である高齢入居者が、年金のみで生活しており、急な医療費の支出や生活費の増加によって家計が圧迫され、家賃の支払いが滞ったケースです。

賃貸借契約は約30年前に結ばれたものでした。契約時に保証人や保証会社への加入がなかったため、結果として6ヶ月間にわたる家賃が未納となり、損失は30万円に上りました。

最終的に、入居者の娘が状況を知り、全額である30万円を支払ってくれたことで滞納は解消されましたが、このケースには多くの反省点が残りました。

友人関係であっても、賃貸契約を締ぶ際には保証人を確保することが不可欠です。また保証会社の加入を検討することも欠かせません。その他、契約時に未納が発生した際の対応ルールを事前に定めておくことも、安定した賃貸運営のために重要だと言えるでしょう。

事例2. 孤独死が発生したケース

一人暮らしの高齢入居者が病気で亡くなり、発見が遅れてしまったケースです。入居者の孤独死は、オーナーにとって精神的・経済的に大きな負担となります。

まず、清掃費や遺品整理費用が発生します。部屋の原状回復には数十万円単位のコストがかかることもあります。さらに、次の入居者を募集する際に「あの物件では高齢者が亡くなったらしい」「汚れやにおいがかなりひどいらしい」といった噂が広まり、風評被害が生じるリスクもあります。この影響で、新しい入居者が見つかりにくくなる可能性が高まります。

このような事態を避けるためにも、高齢入居者を受け入れる際には孤独死のリスクがあることを理解し、予防策や対応手順を事前に検討しておくことが不可欠です。

事例3. 認知症による誤操作が原因で火災未遂が発生したケース

認知症を患う高齢入居者が、コンロの火を消し忘れ、火災未遂が発生したケースです。この場合、火災による損害が未遂で済んだとしても、賃貸オーナーや近隣住民にとっては大きな不安材料となります。

もし火災が発生していた場合、甚大な損害が発生する恐れがあるからです。高齢者による火の不始末や誤操作は、認知症による判断能力の低下が主な原因であり、特に夜間の事故リスクが高まります。

高齢者の認知症による事故が発生するリスクを理解し、次のような予防措置を検討することで、火災事故の防止につながります。

・自動消火機能付きコンロの設置

・火災報知器や煙感知器の定期点検

対策を取り入れ、安心して高齢入居者を受け入れる環境を整えましょう。

高齢入居者の受け入れで賃貸オーナーが押さえておくべき5つの対策

高齢入居者を受け入れる際には、オーナーとして準備しておくべき対策があります。ここでは、具体的な5つの対策について解説します。

親族の保証人と保証会社への加入を必須にする

年金が主な収入源の高齢入居者は家賃の支払いが難しくなることがあります。そのため、親族や知人に保証人になってもらうことが重要です。保証人がいれば、支払いが滞った場合でも補填が期待できます。

また保証人がいない場合に備え、高齢者向けの賃貸保証制度を利用するのも効果的です。入居者が保証会社に加入することで、万が一の家賃未納リスクを減らすことができます。これにより、賃貸オーナーも安心して運営を続けられるようになります。

孤独死発生時に利用できる保険に加入しておく

孤独死が発生した場合には、清掃費や遺品整理費用が高額になることがあります。これはオーナーにとっては大きな負担となります。負担軽減のためには、孤独死に対応した家主型の孤独死保険に加入するのが効果的です。

家主型の孤独死保険とは、孤独死によって生じる金銭的損失を補償する保険です。入居者が孤独死した場合のクリーニング費用や修繕費をカバーするもので、金銭的リスクを軽減します。

特に孤独死リスクが高い一人暮らしの高齢入居者の場合、保険加入は必須といえます。

また、高齢者の多い地域や周囲に支援施設がない場合は孤独死リスクが高まります。このため、物件の立地に応じて孤独死リスクを考慮し、必要に応じた保険加入や対策を検討することが重要です。

見守りサービスを活用した監視体制の強化する

高齢入居者の安全を確保するためには、見守りサービスを導入し、健康リスクを早期に発見できる体制を整えることが大切です。見守りサービスは、日常的に入居者の様子を確認し、異常があれば即座にアラートが発信される仕組みになっています。

たとえば、ICT(情報通信技術)を活用した見守りサービスでは、定期的に連絡が取れない場合に通知が届く機能や、家族や緊急連絡先に自動で連絡が入るシステムも利用可能です。

オンラインで状況を確認できる見守りサービスを活用することで、高齢入居者が安全に生活できる環境を提供でき、オーナーとしても安心して賃貸運営が可能となります。

役所の相談窓口を把握する

役所や福祉サービス窓口には、高齢入居者をサポートする相談窓口が設置されています。これらの窓口を把握しておくことで、トラブルが発生した際にも迅速に対応でき、安心して賃貸運営を行うためのサポートが得られます。

例えば、東京都内であれば各区市町村の福祉課や東京都福祉局などでの相談が可能です。また、緊急時に役立つ支援制度や生活サポートについての情報も提供されています。

賃貸経営を円滑に進めるためにも、こうした地域の支援サービスを積極的に活用し、リスクを軽減できる環境を整えましょう。

参考資料:東京都福祉局|高齢者

高齢者向け賃貸支援助成金を活用する

高齢者を受け入れるために賃貸物件をバリアフリー化したり、居住環境を改善したりする際には、助成金を活用することが非常に有効です。

例えば「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」では、高齢者や低所得者など、住宅の確保に配慮が必要な方々が住む物件の改修に対する助成金を提供しています。

具体的には、バリアフリー改修や防火・消火対策工事などを含む多岐にわたる改修工事に対し、費用の一部を補助します。この助成金を活用することで、高齢者入居者を受け入れる環境を整えることが可能です。

参考サイト:一般財団法人住宅保証支援機構|住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

まとめ

高齢入居者の需要が増える中、賃貸オーナーは特有のリスクへの備えが重要です。家賃未納や孤独死、認知症による事故などのリスクを理解し、保証人の確保や見守りサービス、孤独死対応保険の導入などの対策を講じることで、安心した賃貸運営が可能になります。

また、支援制度や助成金を活用すれば、改修費用の負担を軽減しつつ、高齢者が安全に暮らせる環境を提供できます。積極的に対策を取り入れ、共に安心の賃貸経営を実現しましょう。

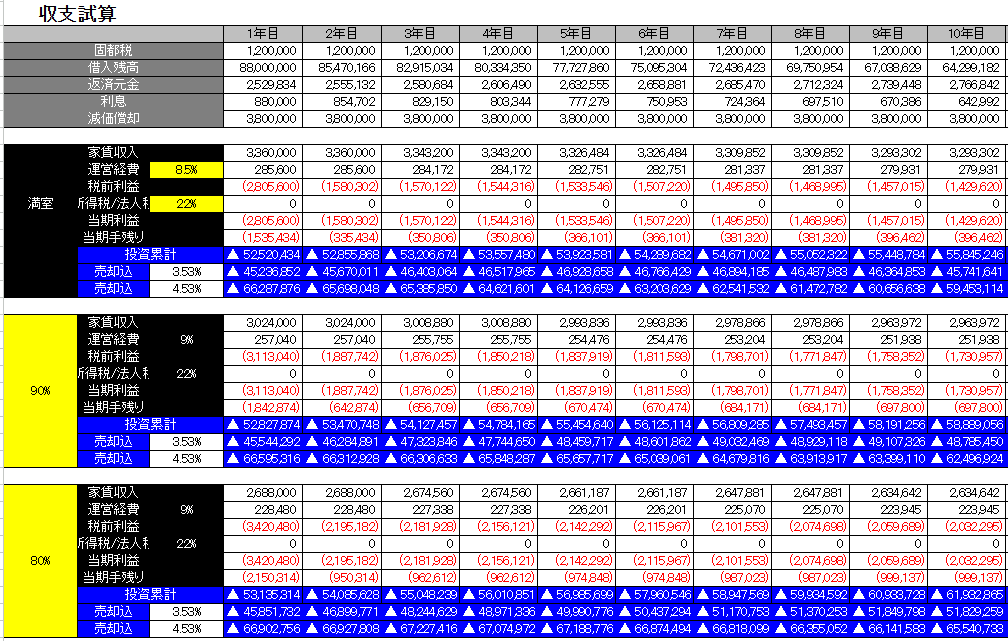

会員限定情報

関連記事

-

区分所有とは?マンション投資のポイントや登記簿の特徴も解説2024-03-24区分所有とは、分譲マンションのように1棟の建物の中で区分けされた「専有部分」を所......

区分所有とは?マンション投資のポイントや登記簿の特徴も解説2024-03-24区分所有とは、分譲マンションのように1棟の建物の中で区分けされた「専有部分」を所...... -

収益性の評価について◇不動産投資の基本戦略2024-03-27不動産投資において、多くの人は立地選定や物件の魅力、入居者獲得にフォーカスしがち......

収益性の評価について◇不動産投資の基本戦略2024-03-27不動産投資において、多くの人は立地選定や物件の魅力、入居者獲得にフォーカスしがち...... -

所有権とは?民法上の意味や動産・不動産の違いを解説2024-03-24所有権は、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利です。これは物を直接的・排他......

所有権とは?民法上の意味や動産・不動産の違いを解説2024-03-24所有権は、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利です。これは物を直接的・排他...... -

“耐震等級3”の性能は?物件選びで後悔しないためのポイント2025-06-29「地震大国」と言われる日本においては、“耐震性能が十分に備わっているかどうか”と......

“耐震等級3”の性能は?物件選びで後悔しないためのポイント2025-06-29「地震大国」と言われる日本においては、“耐震性能が十分に備わっているかどうか”と...... -

事業計画の立て方2024-03-28不動産投資で成功するためには、事前にしっかりと事業計画を立てることが重要です。計......

事業計画の立て方2024-03-28不動産投資で成功するためには、事前にしっかりと事業計画を立てることが重要です。計...... -

資金管理の重要性2025-01-14不動産投資を始めるにあたり、資金管理の考え方は非常に重要性の高いポイントです。し......

資金管理の重要性2025-01-14不動産投資を始めるにあたり、資金管理の考え方は非常に重要性の高いポイントです。し......