2025年4月7日

宅建士と宅建取引業者の違いとは?資格・免許の取得方法も解説

宅建士は重要事項説明などを担う資格者、宅地建物取引業者は免許を持つ事業者です。2つの言葉が指し示すものは全く異なります。とはいえ宅建取引業を営むには専任の宅地建物取引士が必須です。このように、相互に深い関わりを持っているのです。

この記事で分かること

- 宅建士は重要事項説明などを担う資格者、宅地建物取引業者は免許を取得した事業者

- 宅建取引業を営むには専任の宅地建物取引士の配置が必須

- 宅建士の資格取得で得られる知識は不動産の取引に役に立つ

宅地建物取引士と宅地建物取引業者は似て非なるもの

宅地建物取引士(宅建士)と宅地建物取引業者は、いずれも不動産取引に携わる者です。しかし、その2つの言葉の明確な違いを認識している方は少数派かもしれません。

宅建士は不動産取引を行う上で必須とされる「重要事項説明」などを行う者です。その資格は個人に与えられます。

一方の宅地建物取引業者は、個人でも法人でも構いません。不動産売買や仲介を「業」として行う免許を取得した事業者のことを指す名称です。

宅建士(宅地建物取引士)とは?

宅建士の正式名称は宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)です。不動産取引の際に必須とされる重要事項説明を行います。宅建業法37条書面を兼ねる契約書に記名するなどの役割を担います。

土地や建物などの不動産は、世の中に流通しているさまざまな「商品」の中でも、その特徴を理解するために専門的な知識を要する特別な存在といえます。例えば同じ広さの土地でも、法律の制限によって建てられる建物の用途や大きさが異なります。また、そもそも一方は建築自体ができないというケースも珍しくはありません。

このため取引の際には、専門的な知識を持つ宅建士が、その不動産が持つ特性や法律上の制限など、目に見えない部分に至るまで詳細に説明することが義務付けられているのです。

宅地建物取引業者とは?

一方の宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業法にもとづいて、不動産の売買などを行う免許を取得した事業者のことを指します。

前述の通り、土地や建物の取引には専門的な知識が必要となります。また不動産は取引金額も高額になりがちです。このような観点から、不動産を売却・購入するエンドユーザーの保護を目的に、要件を満たして免許を受けた事業者しか参入できない仕組みとしているのです。

宅建の免許が必要とされる事業は、次の3つが該当します。

- 宅地・建物の売買または交換

- 宅地・建物の売買、交換または賃借の代理

- 宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介

これらの業務を「業(営利を目的として継続的に)」として行うためには、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許を受けなければなりません。

宅建業を営むには宅建士と宅建業の免許が必要

宅建業の免許を受けるための要件はさまざまです。また、そもそも取引の際に宅建士による重要事項説明が必要であることから、免許を受けるには宅建士が所属していることが必須となります。

ただし宅建士の配置にも厳格な規定があります。事務所ごと、かつ従業員5人に1人以上の割合で「成年者である専任の宅建士」を配置しなければならないこととされています。

専任の宅建士とは「もっぱらその事業所で宅建業に従事するもの」とされ、兼業などは認められません。

宅建士の資格を取得するメリットとデメリット

宅建業を開業する、宅建業者に勤務するなどの場合には、宅建士の資格の取得は必須といっても過言ではないくらいです。では、それ以外の方にはメリットがないのでしょうか?

宅建士の資格を取得するメリットとデメリットについても見ていきましょう。

宅建業には専任の宅地建物取引士が必須

宅建業の免許を取得するためには宅建士の配置が必須となります。そのため宅建士は「宅建業者の数だけ需要がある仕事」といえます。

専任の宅建士を配置する割合は、各事業所ごと、従業員5人に1人以上とされています。仮に従業員が5人の営業所であれば1人で足ります。しかし6人であれば2人いなければなりません。また、会社全体の従業員が6人であっても、3つの営業所に2人ずつという配置であれば、専任宅建士が3人必要です。

新規事業者の開業だけでなく、「従業員数を増やす」「新たな営業所を開設する」などのケースでも専任の宅建士を増員する必要に迫られます。そのため、絶えず需要がある職種といっても過言ではありません。

宅建業での業務範囲が広がる

不動産取引の際に宅建士が行う業務の1つが、重要事項説明です。

不動産取引の事務や営業は資格を持たない方でも行えます。ただし宅建士でなければ契約手続きを完結させることができません。宅建業に従事するのであれば、宅建士の資格を取得することで業務範囲が広がり、初めて単独で取引を成立させることができるのです。

「宅建業に従事するのであれば、宅建士の資格の取得は必須といっても過言ではない」と述べたのは、このためです。

学習で得られる知識が取引に役立つ

不動産に関連する仕事に従事していなくても、資格取得のための学習で得た知識が実生活で役立つ場面は多いと考えられます。

特に不動産投資を行う上では、宅建士の学習で得た法令上の制限などに関する知識は、取引の可否を判断するような重要な場面においても大きなアドバンテージになり得ます。

例えば重要事項説明書には多くの法律用語や専門用語が記載されています。これは一定の知識がなければ読み解くことが困難です。

取引に携わる宅建士が平易な言葉に置き換えて説明してくれるケースもあります。とは言え、重要事項に記載された内容を自分で理解できれば、より詳細な情報を把握することができるでしょう。

宅建士の資格を活用する機会は少ない

宅建士の資格を取得すること自体にデメリットがあるわけではありません。強いて言えば、従事している仕事や日々の生活で不動産取引に関わる場面がなければ、宅建士の資格を役立てる機会に恵まれないことがデメリットです。

不動産投資を行う上でも、宅建士の資格は必要ありません。不動産の賃貸は宅地建物取引業には該当しないため、無資格でも事業を営めるからです。

資格取得には相応の時間と労力を要します。それを活用する機会がないのであれば、取得に費やした労力に見合わないというデメリットが生じます。

🆕新着物件情報🏘️

宅建士の資格を取るには?

宅建士の資格取得には、試験の合格と実務経験という2点をクリアする必要があります。

それぞれの詳細を確認しておきましょう。

試験合格と実務経験が必須

宅建士の資格を得るには、年に1度実施される試験に合格しなければなりません。試験は民法や宅建業法、都市計画法などに関する問題が中心です。全部50問出題され、一定以上の水準で合格です。合格率は15〜17%程度で推移しています。

ただし合格しただけでは単なる試験合格者に過ぎません。宅建士として登録し業務に携わるには、「宅地建物取引業の実務経験が過去10年以内に2年以上あること」が必要とされます。

また実務経験2年未満の方が登録要件を満たすためには、登録実務講習を修了しなければなりません。

試験の概要と難易度

試験は例年10月の第3日曜日に実施されます。問題数は全部で50問です。合格基準点は設けられておらず、試験の難易度に応じて変わる仕組みです。

平成26年以降の10年間をみると、合格点は31点〜38点までの開きがあります。最も合格ラインが高かった(38点)のは令和2年(10月実施)です。このときの合格率は17.6%と高い水準です。逆に最も合格点が低い(31点)のは平成27年です。その年の合格率は15.4%となっています。合格率をベースに合格ラインを設定していることが分かるでしょう。

一般的に「300時間程度の学習が必要」といわれ、難易度は決して低くはありません。法律系の試験に初めてチャレンジする方や、日ごろから不動産に関する知識に触れる機会のない方は、さらに長い学習期間を要する可能性もあり得ます。

しかし、受験資格や合格ラインを考慮すると、いわゆる「士業」といわれる他の国家資格に比べて取得しやすい資格といえるでしょう。

出題内容と学習方法

宅建士の試験は50問の四肢択一問題で構成されています。

- 権利関係(民法など):14問

- 法令上の制限(都市計画法・建築基準法など):8問

- 宅建業法:20問

- 税その他関連知識:8問

宅建士は独学でも十分合格可能な資格といえますが、試験の傾向に則した学習を行うことが大切です。

出題される内容や選択肢の形式は年ごとに変化しており、直近の傾向をつかんでおくことが不可欠といえます。このため、資格学校などに通うこともメリットがあるでしょう。

特に個数問題と呼ばれる「該当する選択肢の数を答える」形式の問題などは、それぞれの選択肢の正誤が正確に分からなければ回答できません。各選択肢は「受験者が間違えやすいポイントに誤った記述を入れる」などの形で作られますから、そのようなポイントを的確に学習することが合格の近道といえるからです。

なお、宅建業に従事している方であれば、事前に登録講習を受講すれば「その他関連知識」の5問が免除されます。

2日間の講習で1万5,000円〜2万円程度の費用負担が生じますが、5点分のアドバンテージを得られるメリットがありますから、要件を満たす方は検討してもよいでしょう。

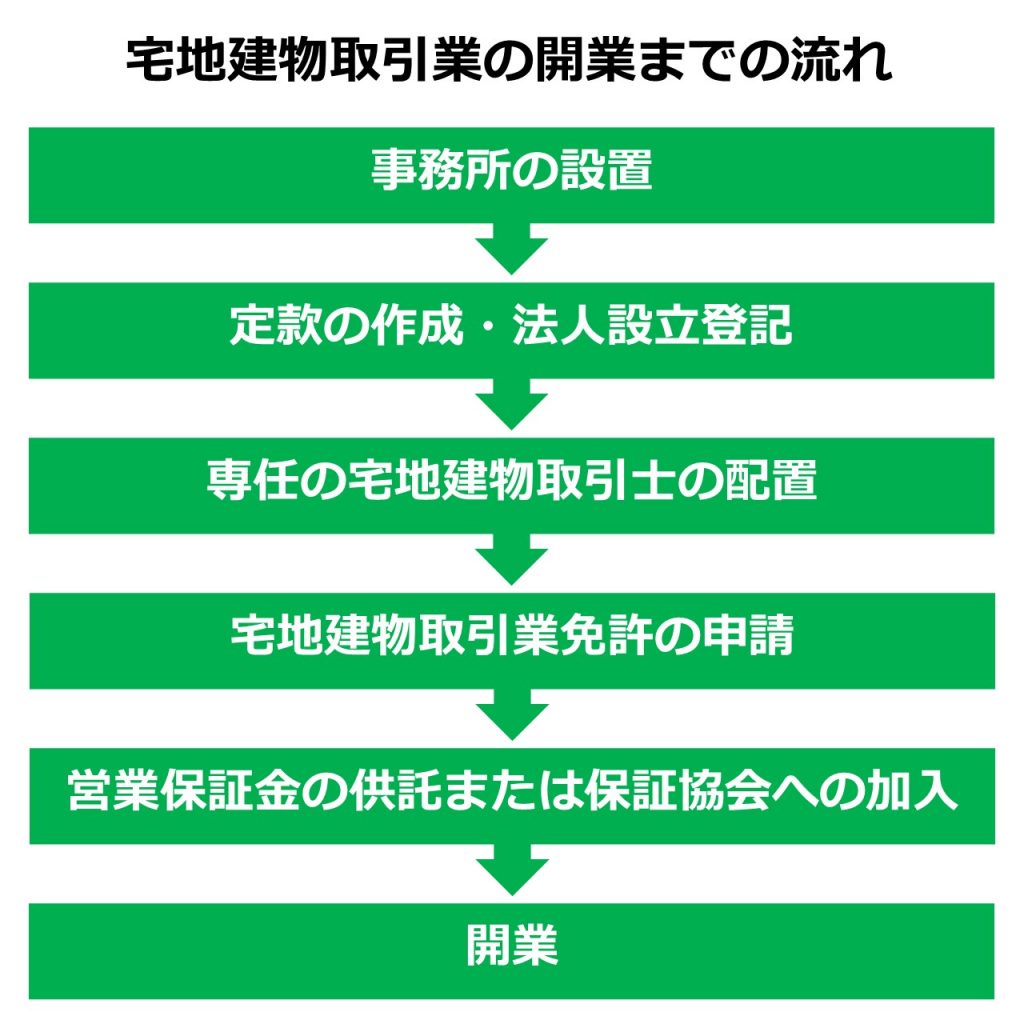

宅建取引業者として開業するには?

宅地建物取引業者として開業するには、宅地建物取引業法の規定に定められた「国土交通大臣または都道府県知事の免許」を受けなければなりません。

2以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣、1つの都道府県内に事務所を設置する場合は都道府県知事という区分です。

宅建士の配置と宅建業免許の取得

宅地建物取引業免許を取得するためには、さまざまな要件を満たさなければなりません。前述した宅建士の配置もその1つです。また、法人の場合には会社設立の目的に宅建業が登記されていることなどが求められます。

さらに、宅建業を開業する際に知っておかなければならないのは、営業保証金の供託または保証協会への加入が義務付けられていることです。

不動産の取引では、扱う金額が高額になりがちです。万が一倒産などで相手方に損害が発生した場合、その不利益が甚大になりかねません。

供託金はこのような事態に備えて相手方を保護するために法務局に預けておくお金です。保証金として供託するほか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する方法があります。

不動産投資家が宅建士を取得する意義

不動産投資を行っていくうえで、宅建士の資格を取得することは大きなメリットになり得ます。

資格取得に受けた学習では、不動産取引において重要な法令の知識を得ることができるため、例えば重要事項説明においても、1枚の販売図面だけであっても、情報を深く読み取れるようになるのです。

取引相手によっては、宅建士の資格を持っていることで丁寧に対応してくれるケースもあるでしょう。好ましいこととはいえませんが、「相手が相応の知識を備えている」ということは、「説明に不備がないよう気を付けなければならない」と考える一因にもなるからです。

不動産投資家には、「資格を活用する機会は少ない」というデメリットは生じません。積極的に宅建士の資格を取得することをおすすめします。

関連記事

-

不動産投資「なぜ利益が発生するのか?」2024-03-24不動産投資をしようと思っている・実際にしている方はかなり多くいらっしゃいます。一......

不動産投資「なぜ利益が発生するのか?」2024-03-24不動産投資をしようと思っている・実際にしている方はかなり多くいらっしゃいます。一...... -

積算価格とは? その概要と計算方法を紹介2024-03-27借り手が不動産投資のためにローンを組む場合、物件の評価額がいくらになるかというこ......

積算価格とは? その概要と計算方法を紹介2024-03-27借り手が不動産投資のためにローンを組む場合、物件の評価額がいくらになるかというこ...... -

減価償却とは?概念や計算方法、不動産投資への活かし方を解説2025-01-13減価償却とは、耐用年数に応じて経費を分割して計上する会計処理の仕組みです。現実の......

減価償却とは?概念や計算方法、不動産投資への活かし方を解説2025-01-13減価償却とは、耐用年数に応じて経費を分割して計上する会計処理の仕組みです。現実の...... -

区分所有とは?マンション投資のポイントや登記簿の特徴も解説2024-03-24区分所有とは、分譲マンションのように1棟の建物の中で区分けされた「専有部分」を所......

区分所有とは?マンション投資のポイントや登記簿の特徴も解説2024-03-24区分所有とは、分譲マンションのように1棟の建物の中で区分けされた「専有部分」を所...... -

不動産管理会社の探し方!選び方のポイントと長く付き合うコツ2024-03-27不動産投資家にとって、最も重要なパートナーと言っても良いのが不動産管理会社です。......

不動産管理会社の探し方!選び方のポイントと長く付き合うコツ2024-03-27不動産投資家にとって、最も重要なパートナーと言っても良いのが不動産管理会社です。...... -

不動産セミナーの選び方!種類や参加前の準備などを解説2024-03-24不動産投資において、セミナーでの「学び」は投資を成功させるためには欠かせません。......

不動産セミナーの選び方!種類や参加前の準備などを解説2024-03-24不動産投資において、セミナーでの「学び」は投資を成功させるためには欠かせません。......