2024年3月24日

借地借家法・賃借権の仕組みとトラブル事例

資産形成のための手段として、不労所得を得られる不動産投資はとても賢い選択です。しかし、正確な不動産の知識を付けていなければ、自分の所有する物件でありながら借り手側である入居者の意思や要望が優先され、思い通りの運用ができないケースがあります。

トラブル回避には貸・借主の義務や権利を定めた「借地借家法」の理解が必要です。借地借家法は範囲が広いため、今回は不動産投資における貸主の観点から解説します。

この記事で分かること

- 「賃借権」「借地借家法」の概要や考え方

- 貸主・借主それぞれの義務と権利

- 賃貸契約でよくあるトラブル・解決法のまとめ

賃借権の基本: 概念と借り⼿の権利

賃借権とは、所有者(貸主)と借り手(借主)が合意して締結される賃貸借契約に基づき、賃借人が対象物の使用を認められる権利のことです。一般的に不動産の賃貸では、借り手が所有者へ賃料を支払うことで、契約条件の範囲内において不動産(土地・建物)の使用を許可されます。

賃借権は、あくまで「借りる権利」に限定されています。そのため所有者の許諾がない限り、借り手は自由に第三者へ転貸・譲渡を行えません。また建て替えや増築を行うこともできません。

借地借家法の概要: 法律の⽬的と主要な規定

借地借家法はもともと明治時代より施行されていました。1992年8月1日に改定された「土地と建物の賃貸借」に関する法律です。1992年7月31日以前の法律を「旧法(または借地法)」、1992年8月1日以降の法律を「新法(または借地借家法)」と呼び分けています。

注意点は、旧法が適用時に締結した賃貸借契約は、新法が施行された後に契約の更新がされても、旧法の規定が適用されることです。借地借家法が適用されるのは主に下記2つの場合です。

| 1. 建物の所有を目的として土地を借りるとき(借地) 2. 建物を借りるとき(借家) |

日本の民法で規定される「賃貸借契約」では借主側が不利になります。反対に旧法では「一度貸した土地は帰ってこない」と言われるほど、借主側が有利になる内容でした。

貸主・借主双方の権利保護・平等を目的として、現在の借地借家法が制定・公布されたのです。

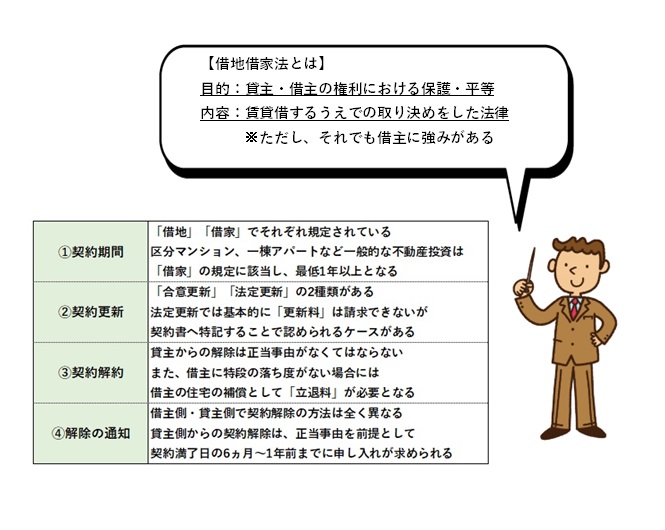

借地借家法の主要項目には、契約に関する「期間」「更新」「解除」「解除の通知」の規定がされています。中でも特に重要な内容は以下の2つです。

| 1. 存続期間の制約 最初の契約時は借地期間を30年とし、1回目の更新後は20年、2回目の更新後は10年とする。最初の契約で30年未満と定めた場合、自動的に30年となる。 2. 更新拒絶の制約 貸主側から立ち退きを求めるには、正当事由がなくてはならない |

1は、中古戸建などで不動産投資を行う場合に該当します。

賃借⼈の保護: 借地借家法における借り⼿の強み

借地借家法では貸主・借主の平等を目的とします。一方で立ち退きの強要や契約更新の拒絶から賃借人の生活を守る側面もあります。

- 契約は原則「更新」を可能とする

- 賃料増額には合理的な理由を要する

- 契約期間の下限は1年以上とする

上記3つは貸主にとって特に重要な点です。一度賃貸すると借り手側の生活保護が優先されるため簡単に契約の解除ができません。たとえ自己の所有する不動産でも自由に扱えなくなるのです。

家賃の⽀払いと更新: 家賃さえ⽀払っていればいい?更新料は必ずもらえる?

賃貸契約における更新は「合意更新」と「法定更新(自動更新)」の2種類があります。更新料についてはケースバイケースです。

合意更新は主に借地の場合で、先述の「最初の契約時は30年、1回目の更新後は20年、2回目の更新後は10年」といった「更新時」に用いられます。一般的な区分マンション・一棟アパートの賃貸契約で用いられるのは「法定更新」です。

更新料は、契約を続けるための対価とする性質を持っています。そのため自動で契約が継続される「法定更新」では更新料が請求できない点に注意しましょう。

ただし、契約内容に特約で更新料の支払いを定めることは違法ではありません。

いずれにしても更新料のトラブルを防ぐには、「合意更新」と「法定更新」両方の取り決めを明確にする必要があります。具体的に「契約期間満了時、賃料〇ヵ月分の更新料支払い義務が発生する」というような旨を契約書に記載しておきましょう。

🆕新着物件情報🏘️

明渡しと⽴ち退き: 退去の際の賃借⼈の権利と義務

賃貸借契約は通常、契約で定められた期間内に借主が退去の旨を申し出て、期日までに明け渡しを行います。貸主からの申し出による立ち退きは正当事由がある場合に限り、契約満了日の6ヵ月~1年前に更新拒絶の通知をすることで認められます。

正当事由に該当するのは、「建物の老朽化による取り壊しや改築のため」「賃貸人が困窮している状況で、売却で生活資金を得るため」などの理由です。

正当事由の認可は総合的な状況を加味して判断されます。なお貸主は借主の引っ越し代など、次の住居を用意する補償として「立退料」の支払いが必要になります。

賃料の不払いが発生した場合、賃貸借契約書ではよく「賃料の支払いを1ヵ月でも怠った場合、催告なく直ちに契約解除ができる」という趣旨の条文が記載されています。

しかし契約の強制解除には「貸主と借主の信頼関係が破壊されていること」が前提です。「信頼関係の破壊」は定義付けが難しく、追い出すには数ヵ月は必要と考えましょう。

敷⾦と保証⾦: 保証措置の理解と管理

賃貸借契約では契約時の担保として、貸主へ敷金・保証金を支払うことがあります。これは不払いの家賃に補填したり、退去時の原状回復に充当したりします。

2つは似た意味を持ちますが、保証金は主に関西地方で求められる費用です。独自の慣習により敷金と補填・充当されない可能性があるので注意しましょう。

また保証金は賃料の3~6ヵ月程度と高い傾向にあるのも1つの特徴です。なお物件を売却しても、賃貸借契約が継続していれば次の所有者へ敷金や保証金が引き継がれます。

通常の使用で生じた「自然損耗」や、古くなるにつれて損傷した「経年劣化」は、借主に修繕義務が発生しないのが基本の考え方です。これらの想定される範囲を超えた部分、また借主の故意・過失で生じた損傷部分に対して借主は原状回復の義務を負い、貸主は敷金・保証金から差し引くことができます。

退去後のクリーニング費用は、原則「貸主負担」です。原状回復については国土交通省のガイドラインに考え方や取り決めが記載されています。一度確認してみるとよいでしょう。

賃貸契約のトラブルと解決法: よくある問題とその対応

国民センターには賃貸による相談・苦情が毎年約3万件以上寄せられています。ここでは不動産投資を行ううえで知っておきたい、よくあるトラブル事例を紹介します。

トラブル事例①

| 【入居申込時のトラブル】 ・契約前なのにキャンセル料を請求された ・契約日が1ヵ月以上先なのに、契約金の請求をされる ・募集時に掲載されていなかった追加費用を請求された |

不動産投資において、上記の業務は委託する「不動産管理会社」が対応します。そのため借主・貸主が直接トラブルとなるのは稀です。とは言え、貸主も入居までの流れを把握しておくとよいでしょう。

ちなみに、賃貸物件への申込があっても「入居審査中」はキャンセルが可能です。この場合キャンセル料は発生しません。しかし契約締結前でも「貸主および借主双方の合意」があれば「契約成立」とみなされます。この場合は違約金としてキャンセル料を請求する不動産会社もあります。

トラブル事例②

| 【入居中のトラブル】 ・入居してみたら部屋が汚い ・備え付けの設備が壊れている(壊れた) ・水漏れ、雨漏りしている |

クリーニングや原状回復が不十分というクレームは、貸主の耳に入ることは少ないです。そのため入居直前に室内を見に行くことが有効です。

備え付けの設備が壊れた際には、退去の直接的な要因となる可能性があります。そのため迅速に対処しましょう。また、水漏れや雨漏りも被害が拡大する前に管理会社の素早い対処が求められます。

トラブル事例③

| 【退去時のトラブル】 ・高額の退去費用を請求される ・短期解約の違約金を請求された ・自分が入居する前の傷に対して修繕の請求をされた |

最も多いトラブルは、退去時のトラブルです。

家から投資物件まで行ける距離であれば、不動産会社に依頼して一緒に退去後の室内を確認し、借主への請求内容も見ておくとよいでしょう。

また、短期解約による「違約金」は契約書に記載があれば請求できますが、「前の入居者が付けた損傷」の修繕費を誤って請求してはいけません。この問題を防ぐには、入居前にくまなく損傷箇所をチェックし、写真に残しておくことが重要です。

不動産投資と借地借家法

不動産投資において、「借地」の制度は関係ないケースが多いでしょう。なぜなら、不動産投資で運用する物件は、「区分マンション」「一棟アパート」の賃貸物件が多く、「借地」で適用となる「一戸建て」「一棟マンション」の運用は稀だからです。

不動産投資では空室の発生を抑え、長く住んでもらうことが目的です。そのため、借地借家法の制度で、一定期限付きで貸し出す「定期建物賃貸借契約」も使う機会がほとんどないと言えます。正当事由がない限り契約解除ができないことを念頭に置き、建物の老朽化、取り壊しを検討する段階で「定期建物賃貸借契約」を上手に取り入れてください。

本記事で解説した内容をふまえ、貸主として懸念される項目の対策をしておきましょう。

関連記事

-

不動産投資でフルローンはできるのか?メリット・デメリットは?2024-09-29不動産投資を行う際に、フルローンを利用することで、頭金をほとんど用意することなく......

不動産投資でフルローンはできるのか?メリット・デメリットは?2024-09-29不動産投資を行う際に、フルローンを利用することで、頭金をほとんど用意することなく...... -

地⽅築古物件の魅⼒とリスク◇不動産投資の基本戦略2024-03-26築古物件は「高利回り」を狙えるため一部の投資家から人気があります。一方でリスクを......

地⽅築古物件の魅⼒とリスク◇不動産投資の基本戦略2024-03-26築古物件は「高利回り」を狙えるため一部の投資家から人気があります。一方でリスクを...... -

リノベーション物件について◇不動産投資の基本戦略2024-03-27不動産投資初心者は、「入居者に好まれるオシャレな物件で賃貸経営をしたい」「デザイ......

リノベーション物件について◇不動産投資の基本戦略2024-03-27不動産投資初心者は、「入居者に好まれるオシャレな物件で賃貸経営をしたい」「デザイ...... -

⼾建て投資の魅⼒とリスク◇不動産投資の基本戦略2024-03-26「少額で不動産投資を始められる」「不動産投資でローンを組みたくない」という人には......

⼾建て投資の魅⼒とリスク◇不動産投資の基本戦略2024-03-26「少額で不動産投資を始められる」「不動産投資でローンを組みたくない」という人には...... -

不動産投資に勉強が必要な理由とは?方法・注意点まとめ2024-03-24不動産投資を検討している場合、効果的な勉強方法について知りたいと考える方も多いの......

不動産投資に勉強が必要な理由とは?方法・注意点まとめ2024-03-24不動産投資を検討している場合、効果的な勉強方法について知りたいと考える方も多いの...... -

不動産管理会社の探し方!選び方のポイントと長く付き合うコツ2024-03-27不動産投資家にとって、最も重要なパートナーと言っても良いのが不動産管理会社です。......

不動産管理会社の探し方!選び方のポイントと長く付き合うコツ2024-03-27不動産投資家にとって、最も重要なパートナーと言っても良いのが不動産管理会社です。......